稲刈り・脱穀後の「乾燥」と「籾摺り」方法

乾燥と籾摺り方法!これで玄米ができる♪

乾燥方法

乾燥機名は「OSHIMAのロイヤルテンパー」という。

①うるち米(普通の米)は14.5で止まるように設定。もち米は13.5で止まるように設定。設定方法は「停止水分」のねじを回すと、数値が表示される。ボタンは「張込」「通風」「乾燥」「排出」それぞれが独立した機能で、一緒にはできない。乾燥機の燃料は「灯油」

②レバーを操作する。上が排出時。下が張込・乾燥時。

③脱穀袋を下から流し込む。流し込んだら占めておくこと。網みたいなのは取らないこと。(てゆーか取れない)

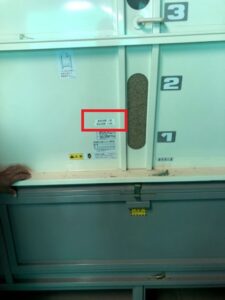

張込:脱穀米を下から入れた後、エレベーターで上まで放り込むことを「張込」という。張込が終わったら「停止」を押す。何回かに分けて運び込むことになる。最大投入可能袋と最小投入可能袋は表面にメモしてある。一日かけて稲刈りしても、最大袋までいくか微妙。。パンパンに入れたら入れすぎで止まるから、パンパンには入れないこと。

④通風:乾燥のつなぎのためにある。そのまま放置していたら、発酵が始まり、コメの品質にかかわるから、風通しよくするためにある。例えば朝とって、朝露がついていて、スグに乾燥できないときとかに通風のスイッチをずっと入れておく。乾燥したら、通風しなくてもよい。通風の時間は「増」「減」で調整する。

⑤乾燥:張込の量をみて、穀物量のねじを回して数値を合わす。(火加減調整)。それから乾燥ボタンのスイッチをONにする。夜乾燥かけて20時ごろまでに終わらなかったら、うるさいから切って、朝また乾燥かける。乾燥終わった後すぐにもみすりしない。冷ます。昨夜終わって一晩おくとか。

籾摺り

ほこりがすごいので、マスクとゴーグルは必ずすること

【1】シートをかける。7つかけるところがある

【2】飛ばないように石を置く

【3】OSHIMAの「ぶんぶん丸(籾摺り機)」と、TIGERの「自動選別計量器」を使用する。

ぶんぶん丸と自動選別計量器はひっつけないこと。計量器のコンピューターが静電気で壊れるから。

・ぶんぶん丸

・自動選別計量器

【4】自動選別計量器の配線は1年中そのまま。

電源だけ入れる。

・配線

・電源

【5】籾摺り始める5分前には選別計量器の前のスイッチを入れておく(精度があがるとのこと)

選別計量器の設定は、袋に30キロ入れたいため、31.7キロに設定する。

袋の中に入れる、袋立器が1.3キロ+袋の中で乾燥することを見越した0.4キロで、31.7キロ。

・選別計量器ON

・袋立器(1.3キロと書かれていない袋立器は1.3キロではないから、未熟米用に使用すること)

【6】未熟米の袋は計量器の隣にセッティングする

【7】もろもろセッティング

・ここから出る米は「よくわからん」とのこと、けど出てくるからざるを置いておく

【8】ねずみ防止をとる

【9】ぶんぶん丸の電源ON

【10】ぶんぶん丸のレバーを真ん中にする

【11】選別計量器の横の電源をONと、袋をセッティング

・袋は基本、保有米と書かれた袋を使用すること。

未熟米はどんな袋でもよい(去年の使いまわしとかでもよい)

農協買取米(供出米)はコメの柄が書いている袋。農協買取米は一等米にするひつようがあるから、排出時の中間の米をしようすること。

【12】②のレバーを排出にし、「排出」ボタンを押す

排出ボタンを1回押す(ピッ):米排出され、ほこりもこっちに排出。

排出ボタンを2回押す(ピッ):米排出され、ホコリは向こうのダクトに排出。

なので、2回おすこと。

・ダクト

【13】ぶんぶん丸の入り口が閉まって来たら、レバーを一番右にする。

米の量がある程度多くなってからレバーを左にする必要がある為。(じゃあ最後の方は戻す必要ないの? 説明書読む必要あるかも。)

・ココの部分の重みで蓋が閉まる

・コメの量

【14】袋がいっぱいになったら、袋を入れ替えて、コメの出口を押す。

袋を入れ替えるときは数字が「0」になるまでちゃんと待つこと。

【15】ぬかがいっぱいになったら入れ替えること

【16】そのほかの設定値(基本いじらない)

【17】終わったらレバーを下にして、電源をバシバシきる。

【18】最後に残ったコメは途中から、次に入れる

・田んぼごとに何袋とれたか毎年計算して書いておく。

【19】左の保存機にうるち米、右の保存機に農協買取米ともち米を入れる。

右向きの次は左向きという風に、互い違いに入れること。

農協買取米は5袋。もち米も5袋くらい。

今までのお客様は、もちは一袋9000円、うるちは一袋8000円。

うるち1万円とかにあげてもよい。